フカセ釣りを始めてみたものの魚が釣れない、初めての釣行で釣り方がわからないと考える方もいらっしゃるでしょう。

「釣りに行くからには釣果を得たい!」というのが釣り人の心情だと思います。そのためにはフカセ釣りの基本動作や仕掛けが入るイメージ等を覚える必要があります。

例えばゴルフを始める人が、いきなりコースに出て好スコアを出すことを考えるでしょうか?

中にはそんな人もいるかもしれませんが…。ほとんどの場合、練習場に通って打ち方を覚えてコースに出る人が多いと思います。

ところが、これが釣りとなると初めから実績が高い釣り場を選んだり好釣果を望んでしまいがちです。

釣りのスタイルに正解はないし初心者でも釣りやすいジャンルもあるので、これが悪いとは言いません。

ただフカセ釣りの場合、基本的な動作ができないと釣果に結びつけることが難しいと私は思います。

だから面白いのがこの釣りです。

つまり基本的なことが身についていない状態で沖磯や実績が高いポイントに釣行しても相応の釣果を得ることはできません。

海に行って投げる練習をひたすらやるのか?というと、そうは言いません(笑)

実釣を通して釣り方を覚えていくことができます。

ではどのように釣りを進めていくのか解説します!

釣果を急がず、

「急がば回れ」この考え方が大事だと思います!

ポイント選びは釣りがしやすい防波堤を

フカセ釣りを始める際、まずは釣りがしやすい防波堤を選びましょう。

では、「釣りがしやすい防波堤」とはどのような場所でしょうか?

その条件を以下にまとめてみました。

- 足場が高くない

- 潮の流れが速すぎない

- 水深がある

- 近くに流入河川がない

- 釣り人が多くない

- 自宅から近い

それぞれ解説していきます。

足場が高くない

足場が高いと仕掛けを観察しやすくなりますが、高すぎると風で道糸がフケた際にコントロールが難しくなります。

また魚が掛かった場合に足場が高いとタモで掬うのも難しくなります。

満潮前後に穂先が水面に付かないような防波堤は避けましょう。

磯竿の長さが約5メーターということを考えると、足場から水面までは3~4メーターくらいが釣りやすいです。

外洋に面したエリアでは防波堤を高くしてあることが多いです。

潮の流れが速すぎない

見た目で川のようにながれているポイントは仕掛けを流すのが難しいです。

最初のうちは、ほとんど潮が動いていないくらいの流れのほうが釣りやすいかと思います。

島と島の間など海峡になっている場所は流れが非常に速いことが多いので調べて釣行しましょう。

水深がある

「水深がある」とは書きましたが、浅すぎなければ問題ありません。

魚種にもよりますがフカセ釣りは3~8メートル位を釣ることが多いので、これより浅いと根がかりしやすくなります。

遠浅が広く続くエリアでは干潮時に水深が1メートルにも満たない場所もあります。

浅すぎるとフカセ釣りの基本的な釣り方を覚えることが難しいのでそのような場所は避けましょう。

近くに流入河川がない

河川の流れ込みが近い場所は塩分濃度が薄くなる傾向にあります。

塩分濃度が薄い場合、ウキ本来の浮力よりも沈みやすくなります。

例えば3Bのウキに3Bのガン玉を付けて海面ギリギリになっていたのに、塩分濃度が薄くなると沈んでいきます。

また河川の近くでは透明度が低いことも多く、仕掛けの観察がしづらくなります。

河川の影響を受けないエリアを選ぶことをおすすめします。

釣り人が多くない

これは釣具店等で情報収集が必要です。アジ等が釣れている防波堤は非常に釣り人が多くなります。

私がアジを釣りに行く堤防でも、良型のアジが釣れるようになると隣の釣り人との距離が竿の長さ分も取れないくらいに釣り人が押しかけることも…。

年間を通して様々な魚種が釣れるような防波堤は普段から釣り人が多い傾向にあります。

このような状況では仕掛けやマキエを投げる範囲が制限されます。また仕掛けを流す距離も取れません。

初心者のうちは仕掛けやマキエが思ったところに飛ばないものです。

自分のペースで釣りができる場所を選びましょう。

自宅から近い

自宅から近いほうが、釣りの時間を長く取れますよね。

少しでも長く釣りの時間を取って、動作に慣れましょう!

👆👆

上記のような防波堤を参考に釣り場をえらびましょう!

仕掛けは半誘導仕掛けを

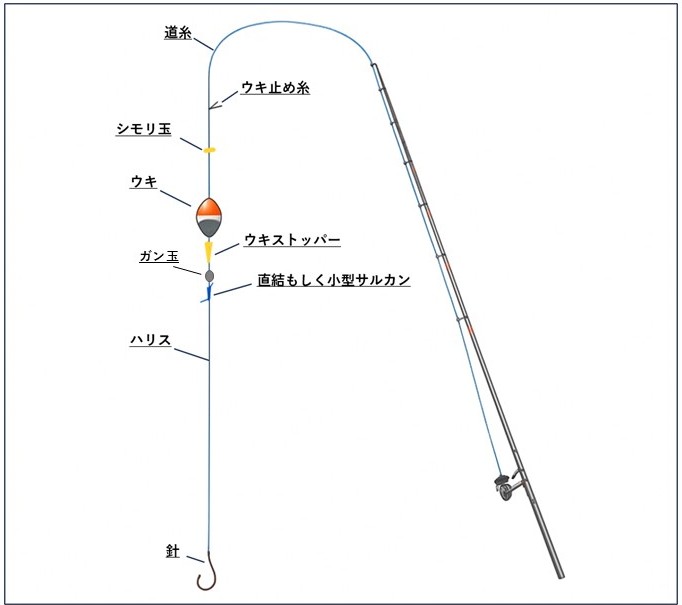

他の記事でも書いていますが、まずはガン玉を使用した半誘導仕掛けを覚えることをオススメします。

ガン玉を使用する半誘導仕掛けでは、ガン玉によって仕掛けを強制的に入れることができ仕掛けが落ちるイメージをしやすくなるからです。

フカセ釣りの仕掛けは他に固定仕掛け、全誘導仕掛けがあります。

固定仕掛けは釣るタナが制限されるため最初の仕掛けとしては推奨しません。

グレ釣りからやりたいという方であれば、ハリスウキを使用した固定仕掛けから始めることをオススメします。

全誘導仕掛けはノーガンであったり小さなガン玉を使う場合が多くなります。初心者のうちに軽い仕掛けを使っても仕掛けの馴染みをイメージできません。

軽い仕掛けを扱う場合、投入後の道糸の置き場や操作が重要です。その部分を半誘導仕掛けで覚えて全誘導仕掛けにチャレンジしましょう。

【半誘導仕掛けの例】

実釣!急がば回れ!釣果にこだわらずやってみる

ここからは実釣です。

フカセ釣りの動画をユーチューブ等の動画で見て勉強された方もいらっしゃるかもしれませんが、初めたばかりの方が同じようにやっても好釣果を出すのは難しいと思います。

冒頭にも書いていますがフカセ釣りは基本的な動作ができないと釣果に結びつけることが難しい釣りです。

一方で釣り方を覚えたら釣果が安定する釣りだと思います。

釣果を出すために一番にやるべきことは「ツケエ先行」の形を作りだすことです。

ツケエ先行とは仕掛けを流す際にツケエが最も潮下にある状態です。道糸やウキがツケエよりも先行して流れると、ツケエを引っ張る形になり不自然な流れ方になってしまいます。

ツケエ先行で流せているかどうかは、ウキを基準に道糸やウキストッパーの位置で判断することが可能です。

以下の仕掛けを扱う項目では、さまざまな操作を試してもらい、その時の仕掛けの状態を観察してもらいます。自分の仕掛けをよく観察することで正しく仕掛けを流せているか判断できるようになります。基本的なことですが他のブログ等を見てもあまり語られていない内容かと思います。

このあたりも「急がば回れ」の考えです。

是非、以下に解説する内容を試してみてください!

海中のマキエや仕掛けのイメージをしやすくなります。

※前提として、上記で説明しているように釣りがしやすい防波堤にて半誘導仕掛けを組んでください。

【フカセ釣りの動作】

- マキエの投入

- 仕掛けの投入

- 道糸を置く

- 仕掛けを馴染ませる・流す

- 仕掛けの回収

- アワセ、やり取り

※アワセとやり取りは毎投あるわけではないので最後に持ってきています。

マキエの投入

投げ方は下投げでも上投げでも構いません。自身が投げやすいほうでやってください。

最初は下投げがやりやすいという方が多いと思います。

投入位置は竿の長さより少し先、6~7メートルあたりを狙って投げてください。

遠すぎるとマキエの沈み方が見にくくなりますし、近すぎると仕掛けの投入がしづらくなります。

マキエ投入時に意識するべきポイント

①狙った位置にマキエを飛ばす

撒き餌をまとまった状態で狙った位置に飛ばせるようになりましょう。

魚はマキエに集まってきます。つまりマキエの位置が定まらないと魚もマキエに従って動くので、ポイントが定まりにくくなります。バラケて撒くやり方もありますが、まずはまとまった状態で飛ばせるようになることをマスターします。

仕掛けを投入せず、しばらくこのマキエ投入の練習をやっても構いません。

②マキエを観察する

投入したマキエがどのように落ちていくのかを観察します。

これを見ることで潮の流れを確認することができます。

一見、左右どちらかに動いているように見えてもそれは表層の付近の煙幕だけが流れていてることはよくあります。

下に沈んでいくオキアミ等の粒子は煙幕を追うように遅れて流れたり垂直に落ちていったりします。これは表層が滑っている状況です。

エサ取りの有無も確認しましょう。

しばらくマキエを撒いていると本命の魚影が見えることもあります。

流れやエサ取りの有無は、仕掛け投入位置の判断材料になるのでよく観察しましょう。

仕掛けの投入

仕掛けの投入位置については、マキエを撒いたところを狙って投げましょう。

磯竿を使い慣れていないと長さに戸惑うかもしれませんが、キャストを繰り返しているうちに慣れてきます。

仕掛け投入時に意識すべきポイント

①狙った位置(マキエを撒いたところ)に仕掛けを投げる

仕掛けとマキエの同調を図る上で重要なことです。

中には仕掛けの投入が大きくズレてもそのまま流す人がいます。相手は魚なのでそれで食ってくることもありますが、「狙って釣った一尾」とは言えないでしょう。

フカセ釣りのキャストは、ルアー釣り等と比べて上達が遅いと私は考えています。

それはキャスト後に仕掛けを流す時間、回収後にはエサを付けてマキエを撒く時間があります。

他の釣りよりも仕掛け投入の回数が少なくなるためです。

キャストが上達するためには一投一投を狙った場所を意識して投入します。自身が想定した範囲から外れた場合は回収して再度投入することをオススメします。

その方が仕掛け投入の回数も増え、精度アップにつながります。

②マキエの位置よりやや沖に投げる

マキエを撒いたところに仕掛けを投入するのは同調を図るためです。初めはマキエの位置より沖に投げて仕掛けを引き戻すとやりやすいと思います。

この引き戻す動作はサミングと同様の効果があり、ハリスを直線にすることができます。

「沖」とは書きましたが、沖に投げすぎないようにしましょう。引き戻す長さが多くなるとツケエが針からズレやすくなります。

引き戻すのはハリス分くらいが良いでしょう。

道糸を置く

仕掛け投入後に空中にある道糸を海面に置く動作です。

一瞬の動作ですが、これが釣果を左右する非常に重要な部分です。

道糸を置く位置を間違えると道糸が仕掛けの馴染みを妨げ、マキエと同調して流れなくなります。

その結果ヒット率が落ちます。

道糸を置く際の基本的な考え方

理想的な道糸の置き場は、「穂先からウキまでの道糸が流れる方向にウキを追い越さない」ことです。

例えば右から左に潮が流れている場合、ウキよりも左に道糸がない状態が理想的な形。

道糸がウキを追い越してしまうとウキが先行して流れて「ツケエ先行」の形を作れません。

どのようにすれば理想的な形に近づけるか紹介します。

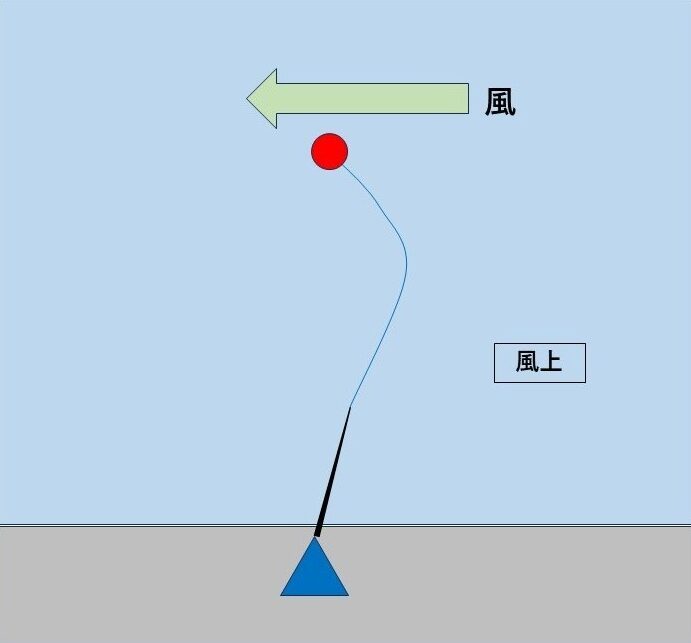

①ウキより風上に置く

ウキより風下に道糸を置くと、道糸は風の影響を受け大きく膨らみ仕掛けを引っ張ってしまいます。

マキエのコースをトレースできず同調が図れません。

下図のように道糸を風上に置くことで膨らみを軽減できます。

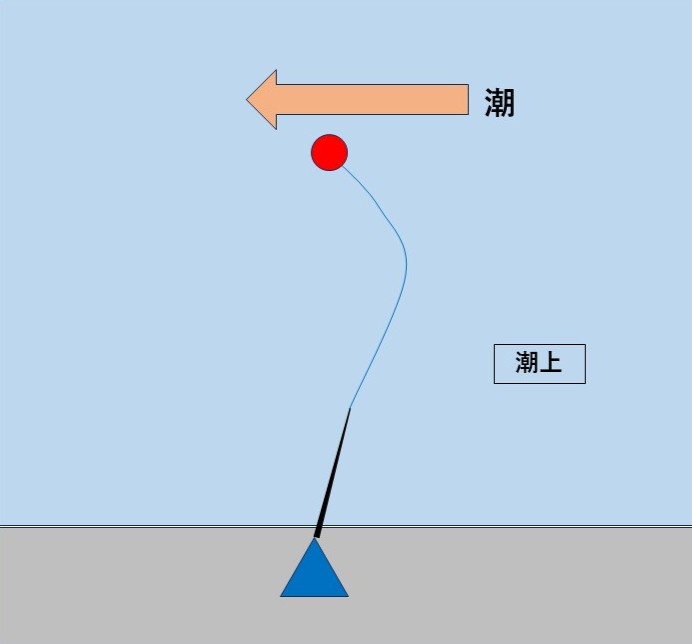

②ウキよりも潮上に置く

潮の流れは基本的に表層が速く流れます。潮下に道糸を置いてしまうと表層の流れに乗り、道糸は膨らんでしまいます。

潮と風の方向が逆の場合は、風が道糸にブレーキをかけツケエ先行が作りやすくなります。しかしこの状況で極端に大きく潮上に道糸を置くと、道糸が風の影響を受ける面積が大きくなりブレーキがかかり過ぎるので注意が必要です。

風の強さによってどのくらい潮上に置くの変わってきます。

下図のように潮上に道糸を置くことで、道糸の操作がしやすくなり表層の流れに取られにくくなります。

潮の流れと風向きが同じ場合、しばらく流すと道糸が先行しようします。

再度潮上に道糸を置き直す必要ことが必要です。

道糸の置き場については、その日の風と潮の組み合わせによって理想的な位置が変わります。

先々、磯に行くことになればサラシも考慮しなければなりません。

基本は「道糸がウキを追い越さない」ことを心掛け、理想的な位置を探しましょう!

状況をよく観察して理想的な道糸の置き場を探しましょう!

仕掛けを馴染ませる・流す

この項目は海中の仕掛けをイメージすることが需要になります。

イメージしやすくするために、

・ウキストッパーは大きいもの

・ウキ止め糸は蛍光色でヒゲを長めにカット

・誘導幅は約半ピロ

👆👆これをやってください。

目視できる範囲が大きくなりイメージしやすくなります!

馴染みをイメージするためには

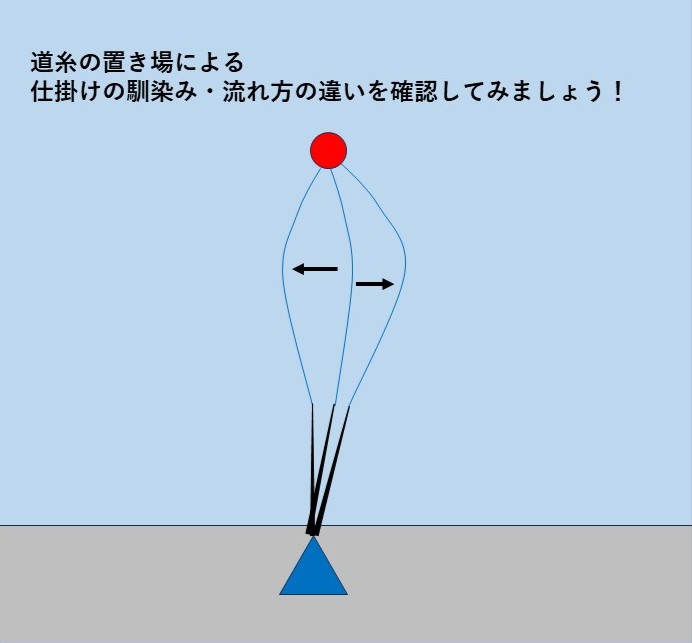

道糸を置く位置による馴染み方・流れ方の違いを観察することが大切です。

仕掛けの馴染みと流れ方については前の項目で挙げた「道糸を置く」動作でほとんどが決まってしまいます。

仕掛けを観察しやすい位置(6~7m程先)に投入し、以下のことを試してみましょう!

①道糸を左右様々な位置に置いてみる

基本的に道糸の位置は「穂先からウキまでの道糸が流れる方向にウキを追い越さない」と解説しましたが、一投毎にわざとウキを追い越すように道糸を置いてみてください。

そしてウキと海中のウキストッパーをよく観察しましょう!

これによって間違った道糸の置き場を把握することができます。

置く位置を間違えると馴染む際にウキがウキストッパーより先行して流れたり、当て潮でもないのに仕掛けが極端に手前に寄ってきます。正しい位置に道糸を置くことができていればウキが先行して流れなくなります。

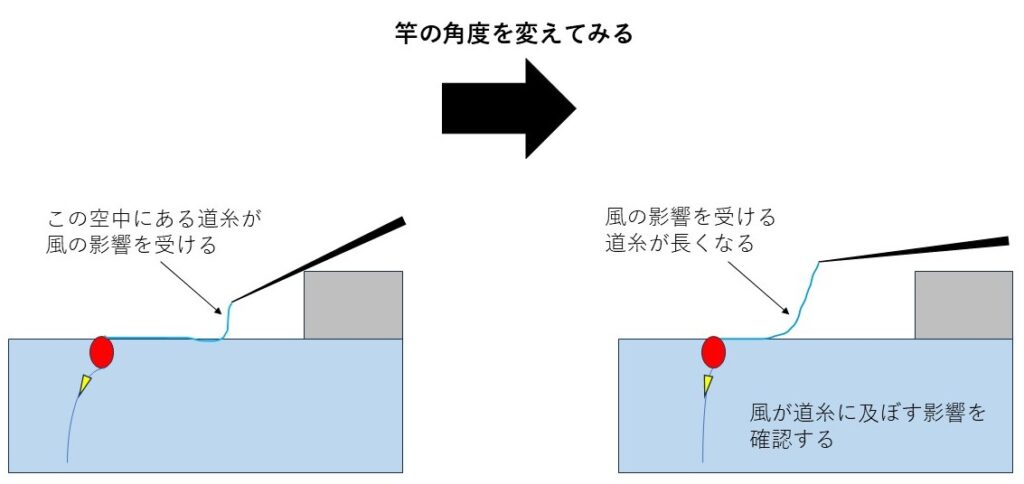

②竿の角度を変えてみる

竿の角度を変えることによって、空中にある道糸の長さを変えることが可能です。

風がどのくらい仕掛けの馴染みに影響を与えているかを確認できます。

空中にある道糸が長くなるほど風の影響を受けます。

角度によってウキストッパーの入り方が変わるので、その動きをよく観察しましょう。

道糸が風を受け過ぎると仕掛けが入らずウキストッパーがウキにくっつこうとします。そして仕掛けが手前にどんどん寄ってきます。

上達していくと馴染みに悪影響を与えない程度に道糸に風を受けさせて張りを作り、ツケエ先行の状態を作ることもできるようになります。

基本は穂先が海面に近い状態です。

フカセ釣りは、風との闘い!

風の影響で仕掛けが入らない…、マキエと同調しないことはよくあります。

③ガン玉の大きさを変えてみる

ガン玉の大きさによる馴染みの違いは想像がつきやすい思います。

ガン玉の大きさを変える際は、上記の②で解説した竿の角度の変化と併せて試してみましょう。

そうすれば風の影響を打ち消すガン玉の使い方を覚えることができます。

風で道糸が取られてウキストッパーが落ちていかない状況で、ガン玉を大きくもしくは追加することにより対応できるようになります。

そしてガン玉が誘導幅を落ち切ってタナが取れると、フラフラしていたウキが安定します。

タナが取れていないときのウキと、取れているときのウキの状態の違いをよく観察しましょう。

ウキしか見えない状況で

タナが取れているか判断できるようになります!

④棚を深くしてみる

ウキ止め糸を上げてウキストッパーが見えなくなるタナまで深くしてみましょう。

ウキストッパーが見えなくなったらウキ止め糸で仕掛けが落ちているか確認することができます。

ウキ止め糸を蛍光色にしてヒゲを長く残すことにより視認性が増します。

そのウキ止め糸を見ることで仕掛けの落ちる速さを把握することが可能です。またヒゲを長く残したウキ止め糸は道糸よりも目立つ場合があるので、上記で解説した理想的な道糸の置き場に持っていきやすくなります。

仕掛けの回収

速く仕掛けを回収して次の一投を!という気持ちもあると思います。

回収時にも情報を得られることがありますので以下に解説します。

仕掛け回収時に確認すること

①ツケエの有無

回収時にはツケエの状態を必ず確認しましょう。

残り続けていたツケエが、噛まれたあとがある・取られるようになった等で魚の活性の変化を確認することができます。

回収する際は速くリールを巻き過ぎず、ゆっくり行います。速く巻き過ぎると途中でツケエが針から外れる可能性があるためです。

②仕掛けの馴染み

仕掛けがツケエまで落ち切っている場合とそうでない場合では、最初の巻き上げ時の重さが違います。

しっかりとツケエが落ちて仕掛けが潮に噛みツケエが先行しているときは重く感じます。一方でウキが先行している場合は軽いです。

これについては釣行を重ねないとわかりにくいかもしれませんが、仕掛けを上手く馴染ませられているかの判断材料になるので、是非意識してやってみてください。

アワセ・やり取り・取り込み

いよいよ最後の項目です。

上手く流せていたとしても魚がエサを食ってくることは毎投あるわけではありません。

当然のことですが、「アワセ→やり取り→取り込み」は魚の「アタリ」から始まります。

ツケエ先行で流せていない場合、アタリが出ることは少ないと思います。仮にアタリがあったとしても針掛かりする確率落ちます。それは不自然な状態でツケエが流れているので、魚がエサを口に入れても違和感を感じて吐き出す等の要因が考えられるためです。

いかにアタリの回数を増やすか、上記で解説しているツケエ先行が非常に重要です。

では、アワセ~取り込みまでを解説していきます。

どの動作も慌てず、落ち着いてやることが大切です。

アワセ

基本的には早合わせをせず、ウキが目視で見づらくなる位押さえ込まれてからアワセを入れるのがいいかと思います。

アワセ方は竿をスッと立てる程度で良いです。必要以上に勢いよくアワセを入れると高切れのリスクやウキが飛んできてウキの破損につながります。

アタリはそのときの状況で様々な出方があります。

ウキが数センチしか入らない場合もあれば、勢いよくウキが沈み道糸が走るアタリ等。

魚の活性や仕掛けの流し方、タナが合っているか等でアタリの出方が変わります。

感覚的な部分もあり解説が難しいですが、アワセのタイミングをいろいろ試して「このくらいウキを押さえただけでは掛からないな」とか「ここまで待ったら掛かる確率が上がった」等、確認してみましょう。

魚種や状況によっては早合わせが必要な場合もあります。

やり取り

掛けた魚を取り込める位置まで誘導してくる動作です。

基本的な形は肘に当てた竿尻を前に突き出すようにして、リールの位置は顔の横。この形が竿の弾力も利用できスムーズに魚を寄せることができます。

腕力に自身がない方は、竿尻を腹に当てて肘を後ろに引くようにするといいかと思います。

急な魚のツッコミに対してはレバーブレーキやドラグで対応しましょう。

ポイントは竿の弾力をフル活用すること。

竿の弾力、つまり曲がった竿が戻ろうとする力で魚を寄せてきます。

長い磯竿が大きく弧を描く形はとても気持ちよく、注目を集めます!笑

取り込み

魚を手前まで寄せたらタモで取り込みます。

タモは、立ち位置の近くや取り込む位置に置いておきます。

大切なことは魚をしっかり浮かせてから、タモを入れるようにしましょう。

浮き切っていないと魚が再び突っ込み、バラシにつながります。

上達のポイントは小さい魚でもタモで掬うことです。魚が小さければ抜き上げることも可能ですが、少しでもタモで掬うことにより経験値を上げることができます。

まとめ

フカセ釣りはやることが多くて難しそうに感じるかもしれませんが、一つ一つの動作はそんなに難しいものではありません。

基本を身に付けて、丁寧にやることが大切です。

そして自身が扱っている仕掛けがどういう状態にあるのかをイメージすることが釣果につながります。

沈め釣りや遠投釣りなど釣果を得るため・魚のヒット率を上げるためのメソッドが存在しますが、基本が身に付いていない段階でやっても逆に釣果から遠ざかると思います。

まずは目視できる部分からイメージ膨らませていくようにしましょう。

そしてより多くの魚と出会えるようになることを願っています。